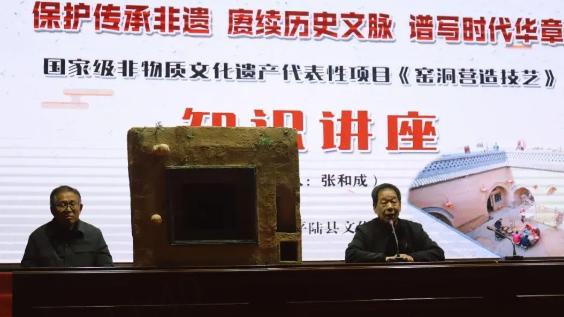

“见树不见村,见村不见房。窑洞土中生,院落地下藏。……”近日,县文化和旅游局组织的2024年非遗进校园宣传展示活动中,造型独特、设计科学的国家级非物质文化遗产《窑洞营造技艺》和音调高亢、唱腔粗犷的省级非物质文化遗产《四弦书》,让平陆职中高一二年级师生近距离触摸到中华文脉的发展和赓续,增强文化自信。参加活动的有副校长刘士鸿、马国杰,县文化和旅游局社文股股长杨洁、县文化馆馆长张鹏、副馆长王蓉,国家级非物质文化遗产代表性传承人张和成、省级非物质文化遗产代表性传承人侯风刚等。

平陆县地处黄河中游黄土高原地带,地势北高南低,构成了一个从中条山顶到黄河岸边狭长的向阳坡面,日照充足,温差大,土壤结构比较坚实,这些特殊的地理环境和气候条件,为当地独特的民居建筑——地窨院提供了便利。地窨院承载着中国悠久的农耕文化以及当地的风俗习惯,其独特巧妙的排水和门洞设计,和谐美观的崖场、滴檐、门楼及窑拱和院心等美化装饰,更是把使用和装饰功能高度统一在一起,体现了劳动人民高超的技艺、朴素的审美观和丰富的创造力。地窨院又称“地坑院”“地窑院”“天井窑院”“下沉式窑院”,是人类早期穴居发展演变的实物遗存,距今已有4000余年的历史。

平陆高调,原名“丝弦戏”,俗称“山窝子戏”,形成于清同治年间,起初流行于平陆县沙口、张峪一带,后渐扩展至夏县、芮城、临晋、运城及河南的陕县、灵宝和陕西的潼关、滑南等地,因其演奏时所用主奏乐器是四胡(四弦),故又称“四弦书”。早期的平陆高调由盲人及算命先生走村串乡,操四弦、击木鱼演唱,内容多系民间故事与历史传说,主要是在庙会、祭祀、民间婚丧嫁娶等民俗活动中表演。平陆高调集民间说唱与口头叙事作品为一体,从不同角度和层面反映了人间的真善美,突出当地民性特点及传统美德的风貌,具有很高的社会价值和研究意义。

主持工作副校长刘士鸿希望同学们认真学习,用心体会,让非遗文化在心中生根发芽;传承创新,融合发展,让非遗文化在新时代焕发新的活力;传播文化,担当责任,共同守护自己的精神家园,为构建文化自信、促进文化繁荣贡献力量。

同学们纷纷表示,通过参加此次非遗进校园活动,做一名中华传统文化的忠实守望者,为传播中华传统优秀文化贡献力量。

活动期间,平陆县文化馆馆长张鹏为我校捐赠非遗书籍。